Avez-vous déjà entendu parler du Biniou breton ? Plus connu sous le nom de cornemuse bretonne. Ce petit bijou de la musique traditionnelle bretonne produit un son indémodable qui traverse les générations. Dans cet article, vous irez à sa rencontre en passant par son histoire, son évolution et son utilisation.

Alors, enfilez votre kilt breton et venez à la découverte de cet instrument emblématique de la Bretagne.

L’histoire et l’évolution du Biniou Breton

Commençons par la définition du mot « Biniou ». C’est un nom de la langue bretonne évocateur de la musique celtique, qui a deux significations. La première s’agit simplement de la cornemuse bretonne, et la deuxième représente de manière générale tous les instruments de musique.

Le Biniou breton est l’une des plus petites cornemuses du monde, de ce fait l’une des plus aiguës. Cet instrument n’est pas si ancien qu’on pourrait le croire, il est apparu en Bretagne vers la fin du 18ème voire début du 19ème siècle. Avant le Biniou, il s’agissait de la Veuze, qui est la plus ancienne cornemuse bretonne connue. Elle s’apparente aux cornemuses du Moyen-Âge.

Côté familles, on distingue traditionnellement deux pratiques : le biniou koz (« vieux biniou », très aigu, joué en duo avec la bombarde) et le biniou bras (« grand biniou », proche de la cornemuse écossaise, introduit en Bretagne au 19e siècle). Cette dualité a façonné les répertoires et les contextes de jeu, du couple bombarde-biniou aux formations collectives.

Cependant, le Biniou breton a failli disparaître à la fin de la deuxième guerre mondiale. Effectivement, il en restait très peu (conservés au fond de greniers) ainsi que très peu d’instrumentistes. Mais grâce au renouveau de la musique et de la culture bretonne dans les années d’après-guerre, des luthiers ont de nouveau fabriqué des cornemuses bretonnes de meilleure qualité.

Au fil des années, les musiciens utilisant le Biniou breton ont commencé à expérimenter avec de nouvelles techniques de jeu et à ajouter des notes à leur répertoire, lui donnant un son plus riche et plus complexe. De ce fait, il est devenu un instrument incontournable de la musique traditionnelle bretonne.

Sur le plan de la facture, la poche a longtemps été en cuir avant d’être progressivement remplacée (ou doublée) par des matériaux modernes plus étanches. Les tuyaux étaient historiquement en bois fruitier (buis, prunier) avec des anches en roseau ; aujourd’hui, on rencontre aussi des matériaux composites pour une meilleure stabilité d’accord. La fabrication reste un savoir-faire artisanal, avec un réglage minutieux des anches pour obtenir le timbre brillant et la justesse caractéristiques.

Le Biniou s’inscrit également dans l’essor des bagadoù (ensembles de cornemuses, bombardes et percussions, inspirés des pipe bands) et dans la scène actuelle où il cohabite avec des esthétiques variées (musique modale, rock celtique, créations contemporaines). Des compétitions, festoù-noz et grands rendez-vous interceltique ont largement contribué à sa visibilité et à la transmission des répertoires.

Comment et pourquoi est-il utilisé ?

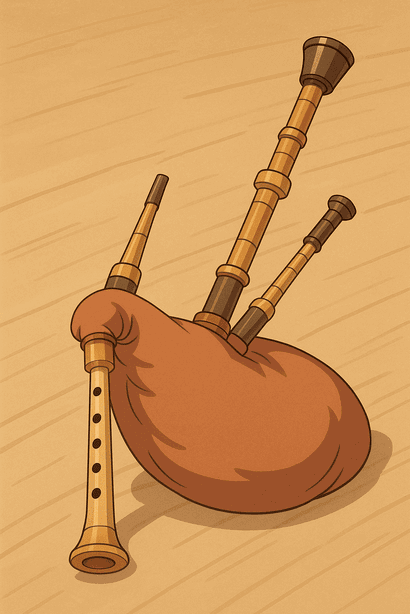

Le Biniou breton est une cornemuse (bagpipes en anglais) qui est littéralement composée d’une poche et de trois tuyaux, d’où son nom « bagpipes » (bag pour sac et pipes pour tuyaux). Le plus grand tuyau, le bourdon, permet de délivrer une note unique et continue. Un autre tuyau, le porte-vents, permet de mettre l’air dans la poche. Et enfin, le levriad qui est le tuyau mélodique, est une flûte qui permet de composer différentes notes grâce à ses trous.

Pour jouer du Biniou breton, il faut d’abord gonfler la poche d’air. Puis il faut souffler dans l’anche double tout en bouchant les trous du levriad pour former des notes de musique. Il se joue généralement en position debout, et est souvent en duo avec un bombarde (instrument du même style sans poche). Mais il est tout de même recommandé de prendre des cours si vous souhaitez jouer du Biniou breton. Car cela nécessite une maîtrise et une technique de jeu spécifique pour produire un son correct.

Dans la pratique, plusieurs contextes de jeu coexistent :

- Le couple bombarde-biniou, formation emblématique où la bombarde porte la mélodie et le biniou soutient, orne et « répond » avec son timbre très aigu.

- Les bagadoù, où le biniou bras tient des pupitres harmonisés avec bombardes et percussions, sur des suites de danses et des créations.

- Les petites formations actuelles (duo, trio, groupe), qui mêlent tradition et arrangements modernes.

Le répertoire est intimement lié à la danse : gavotte, an dro, hanter-dro, plinn, fisel, ridées, kost ar c’hoat… Chaque danse possède ses motifs, ses cadences et ses modes, auxquels le biniou apporte énergie rythmique et ornementations. L’ornementation (graces, cuts, battements) est centrale pour donner du relief à la ligne mélodique.

La mission principale du Biniou breton est de faire danser les gens lors des fest-noz, qui est une fête traditionnelle bretonne. Elle se déroule généralement le soir et permet de réunir les personnes de tous âges pour danser, chanter et jouer de la musique traditionnelle. Un événement culturel incontournable pour les bretons ou les amateurs de Bretagne.

Pour apprendre, de nombreuses associations et écoles proposent cours et stages (travail du souffle, tenue de la poche, doigtés, ornementations, entretien des anches). Le jeu en groupe développe l’écoute, la pulsation et la capacité à accompagner la danse. Selon l’accord et le type de biniou, on travaillera la justesse avec le bourdon, la pression régulière de la poche et l’adaptation aux autres instruments.

En résumé, le Biniou breton est un instrument traditionnel de Breizh. Vous n’avez pas besoin d’être breton pour en jouer, et encore moins pour apprécier sa mélodie. À présent, êtes-vous prêts à plonger au cœur de la culture bretonne ?